STAFF BLOG

社長 雨読 2025.10.03

「秋に出会う『ドングリ』の世界」 気まぐれ晴耕雨読ー2

こんにちは、社長の内海です。

ようやく涼しくなってきましたね。そんな秋の散歩道、公園や雑木林で足元にコロコロと転がるドングリを子どもの頃、夢中になって拾い集めた記憶をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

3月13日にUPした『気まぐれ晴耕雨読』その1でご紹介した「さくら研究ノート」と同じように、その季節ごとに本棚から引っ張り出して読みたくなる本の中のこれまた1冊を紹介します。

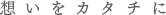

『ドングリ(コナラ)の絵本』(農文協 2016年刊)

『ドングリってどんな木?』

ドングリは身近にある木の実ですが、その一粒に秘められた物語は奥深く、私たちの暮らしとも密接につながっています。そんなドングリをテーマにした、大人が読んでも楽しい素敵な絵本です。

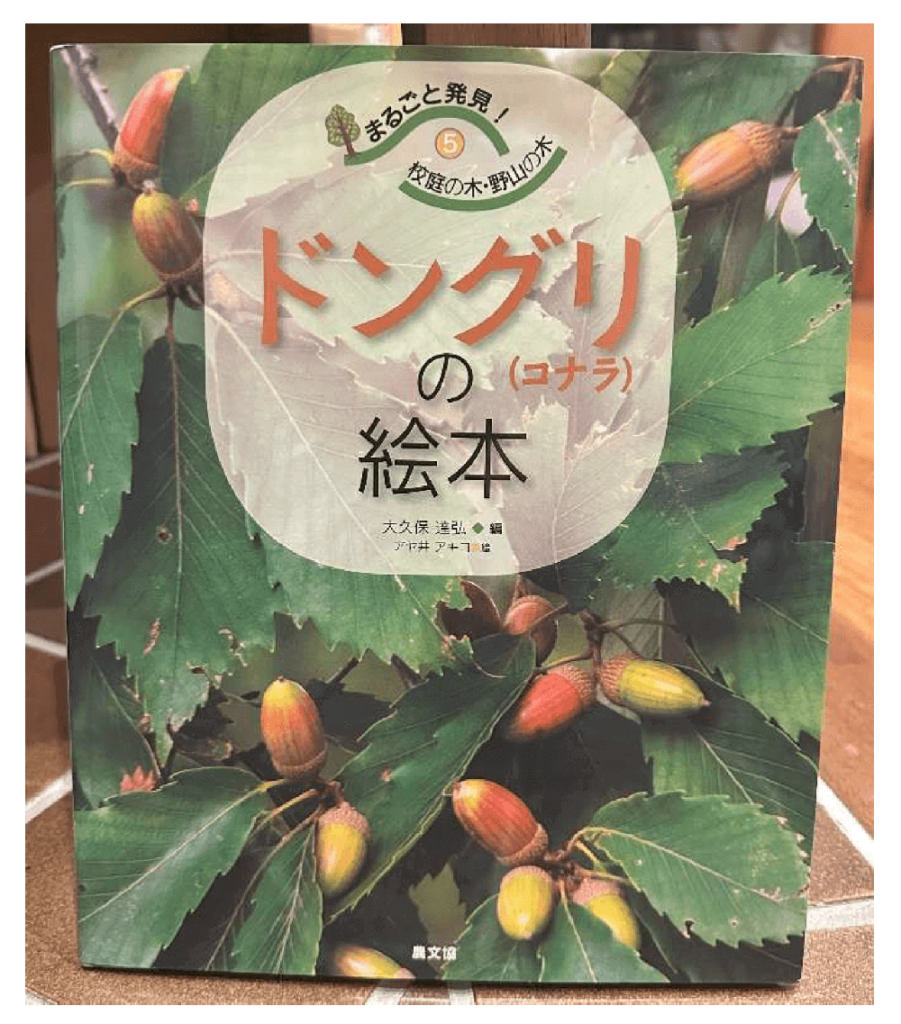

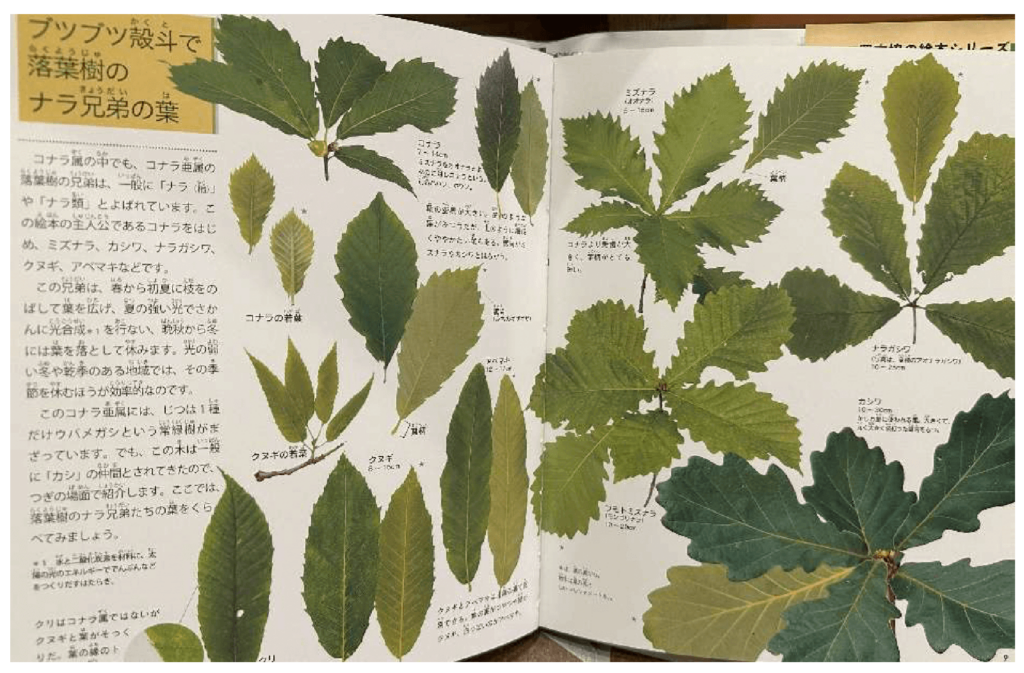

「ドングリの木」という名前の木はありません。 ブナ科の木々の実を総称してドングリと呼び、日本には約20種類以上が自生しています。

本書では、その中でも雑木林を代表する『コナラ』を中心に取り上げています。

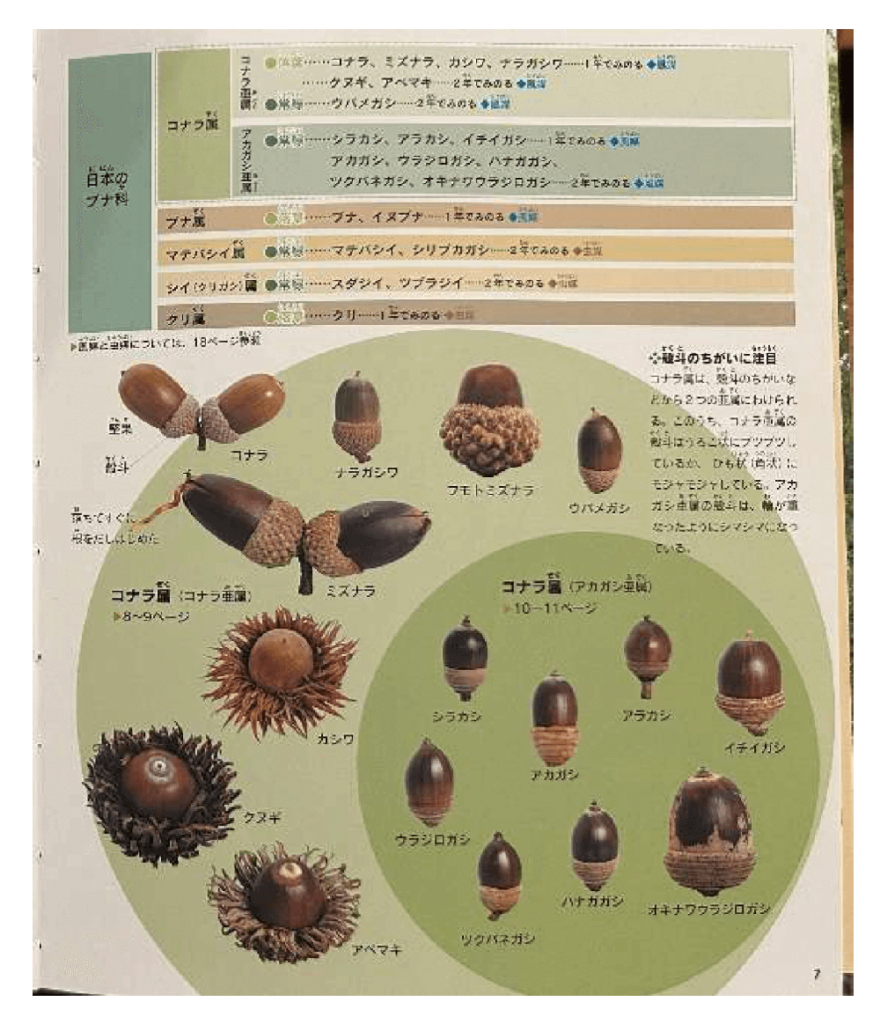

花が咲き、実が育ち、やがて秋に落ちるまでの姿を、豊富な写真とともに丁寧に紹介。

身近な自然を新しい目で見直せる内容です。

『命のリレー』

咲いた雌花のうち、完熟するまで残るのはわずか1%ほど。

その多くは虫や動物の食料となります。

しかし、それこそが森の命の循環。

食べられたからこそ生き物が生き、また土に埋められたドングリが新しい木へと成長することもあります。

ひと粒の実が森全体を支えていることに気づかされます。

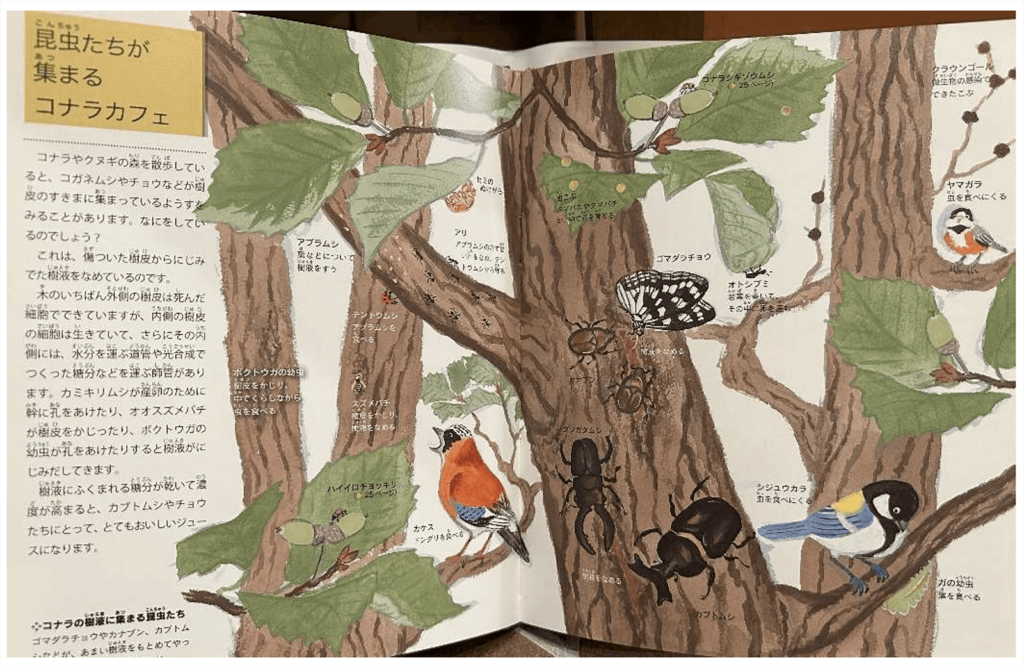

そんな「生物多様性」をわかりやすくイラストに表してあり、私も孫達とこの絵本で学んでいます。

この絵を見て、私の子ども時代のことを思い出しました。

夏休みの朝、前日に木の幹に砂糖水を塗っておくと、カブトムシやクワガタが集まっていて採ったことです。

『暮らしとのつながり』

コナラは炭焼きやほだ木(シイタケなどのキノコを原木栽培するために、菌を植え付ける木のこと)として、昔から人々の暮らしに欠かせない存在でした。

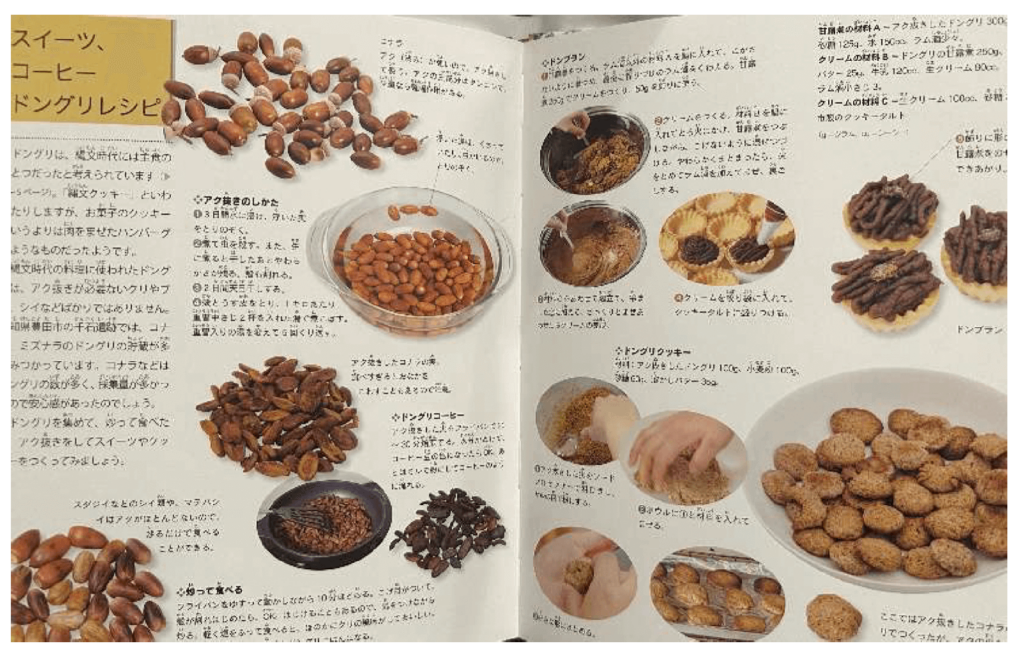

さらに絵本の巻末には「ドングリ料理」のレシピまで掲載されており、ご家庭で自然と触れ合うきっかけになります。

私たちが建築で木材を扱うときも、こうした自然の循環の一部をいただいているのだと感じさせられます。

『調べ学習にもおすすめ』

写真が多く、子どもにも理解しやすい構成です。

小学校中学年以上であれば、自分で読み進めることができます。

自然観察や自由研究にも役立つ一冊といえるでしょう。

特に「里山の現状」に触れている部分は、地域の環境保全を考えるうえで大切な視点を与えてくれます。

『まとめ』

身近な存在であるドングリ。

けれども、その一粒には森の命、人との暮らし、未来への循環が詰まっています。

この本を手に取ることで、秋の散歩がいっそう豊かになるはずです。

自然と人のつながりを見つめ直すきっかけとして、ぜひご家族や子どもたちと一緒に読んでみてはいかがでしょうか。

「当社の家づくりもまた自然との共生を大切にしていきたいと思っています。